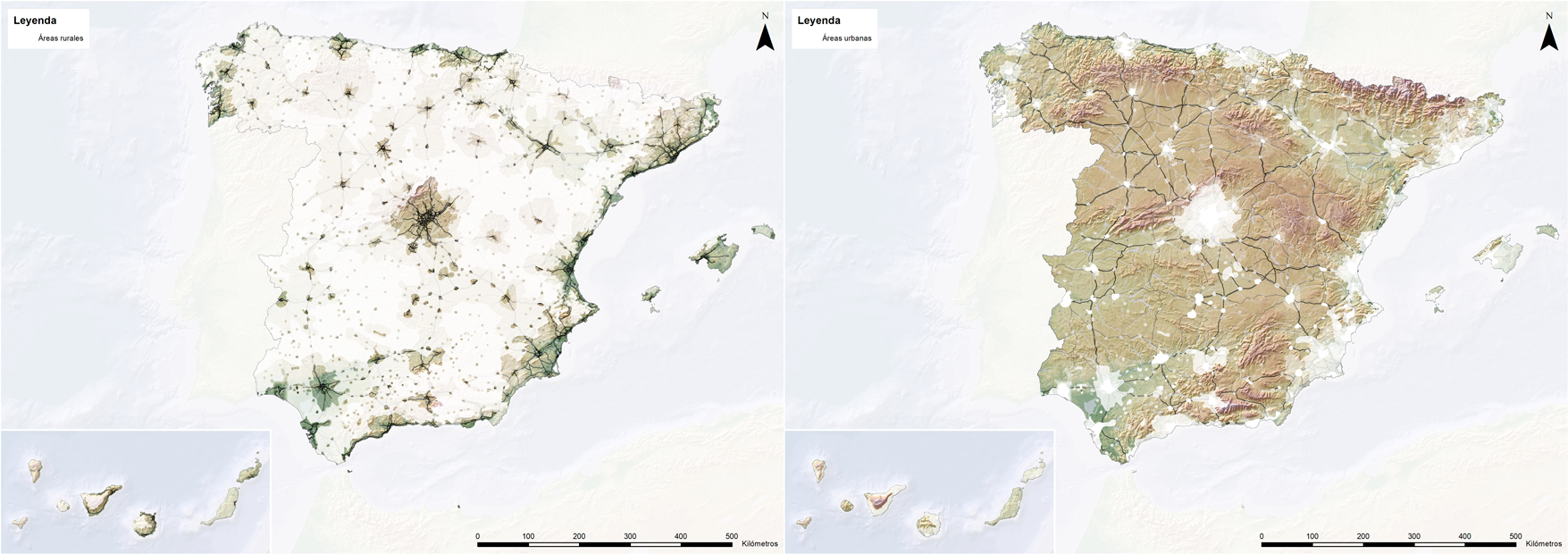

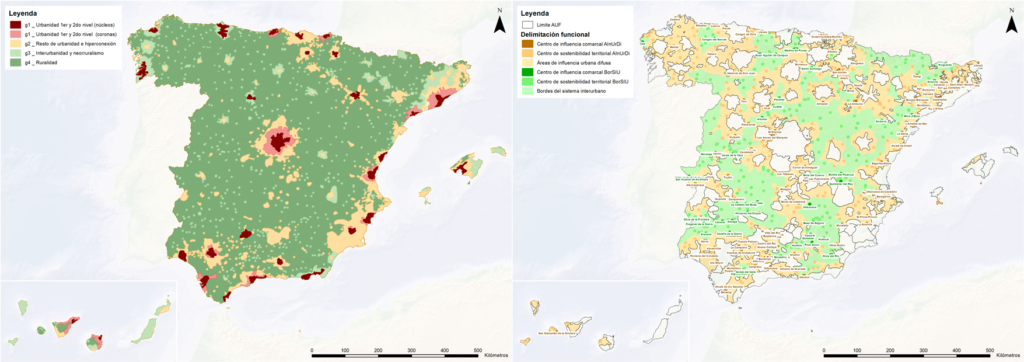

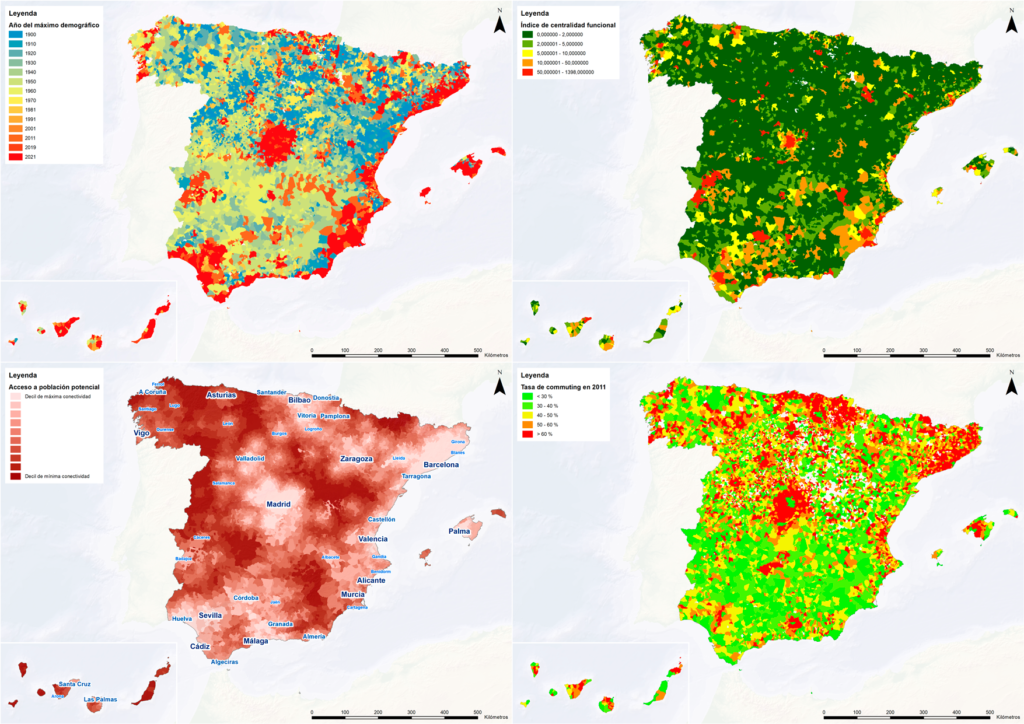

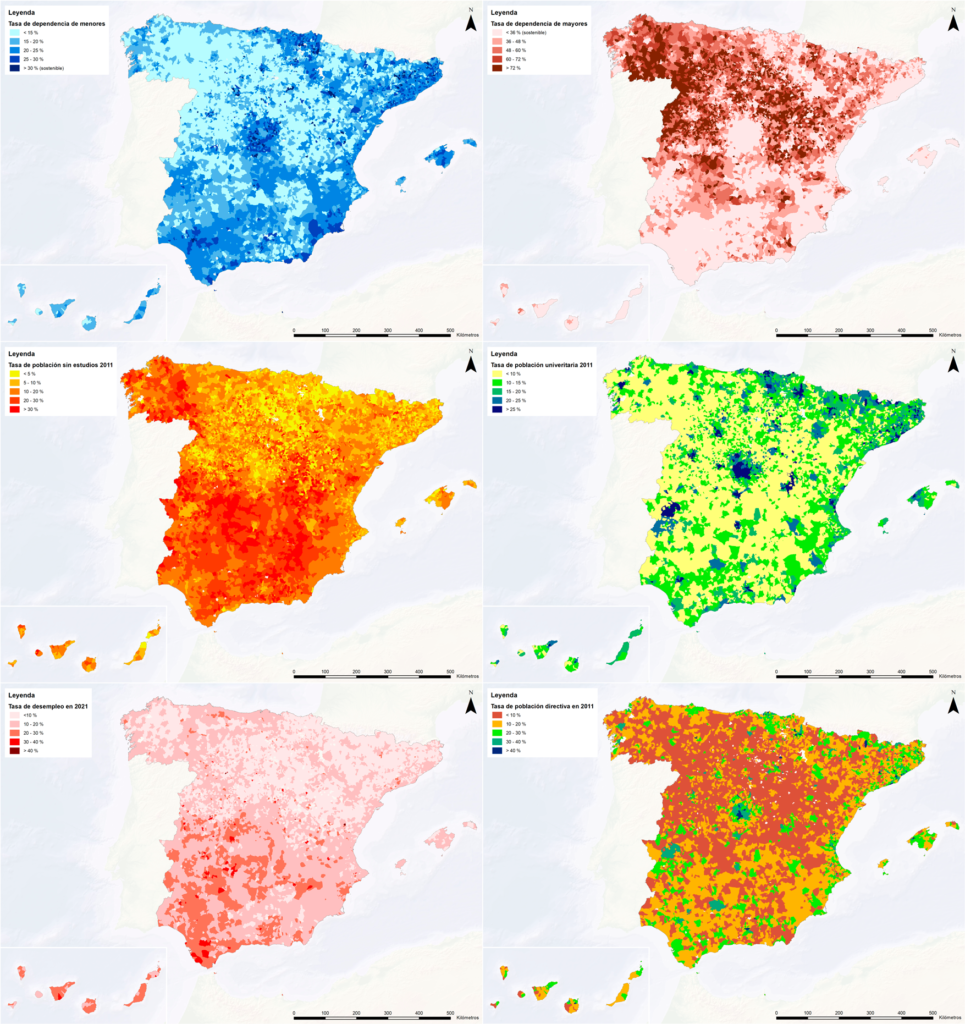

La incapacidad de la arquitectura institucional para dar soluciones a la despoblación de una gran parte del territorio es un hecho constatado a lo largo del tiempo. El éxodo rural no es cosa del pasado, al menos en gran parte de su extensión. Sus causas son múltiples y complejas: la mecanización agraria, las transformaciones en las cadenas de valor del sector agroalimentario, el desarrollo del sector servicios, las formas de distribución modernas, las nuevas estrategias de economía en red y, en último término, el ‘efecto bola de nieve’ que produce la polarización territorial en términos de una cada vez mayor desigualdad en la accesibilidad a servicios y oportunidades, como consecuencia de unos procesos sistémicos de acumulación en torno a las grandes aglomeraciones difícilmente superables. Por todo ello, el crecimiento demográfico reciente sigue concentrándose alrededor de las grandes ciudades y las redes que colonizan sus regiones urbanas, configurando inmensas concentraciones de densidad y actividad que incluyen los subsiguientes procesos de urbanización extendida y deslocalización. Más allá de estas concentraciones diferenciales, un amplio vacío demográfico circundante nos informa de una situación creciente de abandono, deterioro y desprestigio social. La ontología de este territorio, otrora rural, es ahora compleja y a veces confusa. Cada vez es más líquido y diversificado. Está en constante proceso de reconfiguración, marcado por la importancia de su integración funcional con el resto del sistema interurbano. En cualquier caso, su papel como espacio amortiguador y regenerador resulta indispensable para el equilibrio ecológico, al tiempo que se ha convertido en un lugar privilegiado para el turismo, el reposo y el ocio, que merece nuestra atención tanto desde la perspectiva urbanística como desde el desarrollo regional.

Algunos autores enuncian que la tónica general es una limitación de la complejidad de estos territorios, destruyendo sus actividades tradicionales sujetas a la lógica de lo local y volcándolos exclusivamente hacia aquellos aspectos relevantes para su consumo, sea cual sea el sector de su especialización: la minería, la producción eléctrica, la ganadería o agricultura intensivas, y el turismo. Cada territorio, diverso y único, se convierte en una mera pieza del engranaje del sistema-mundo global y su éxito se mide exclusivamente en términos de la eficiencia que muestra en la extracción de su recurso de especialización, sin importar las externalidades negativas que ello pueda desencadenar. En ellos, el beneficio a corto plazo se convierte en el único indicador relevante y más allá de su nicho diferenciado de especialización ‘inteligente’ se produce una convergencia hacia la homogenización de unos pocos modelos de ‘éxito’ a imitar, que como se ha visto en esta investigación son cada vez más limitados en el territorio peninsular.

Por encima de esto, descansan de nuevo las lógicas del desarrollo económico: las políticas desarrollistas, la mecanización agraria, las mejoras de las comunicaciones y la búsqueda de una mayor eficiencia en la industria agroalimentaria y en las cadenas de distribución modernas. Los enfoques de los Planes Nacionales de Obras Hidráulicas o la Política Agraria Común de la Unión Europea han contribuido enormemente a mejorar la capacidad productiva del campo peninsular y a una intensificación cada vez más desequilibrada en el uso de sus recursos hídricos y suelo. Pero no han supuesto apenas contribución para fijar población. Algunos expertos aluden a la paradoja del sesgo agrícola de las políticas rurales en un contexto de creciente desagrarización en términos de composición sectorial del empleo.

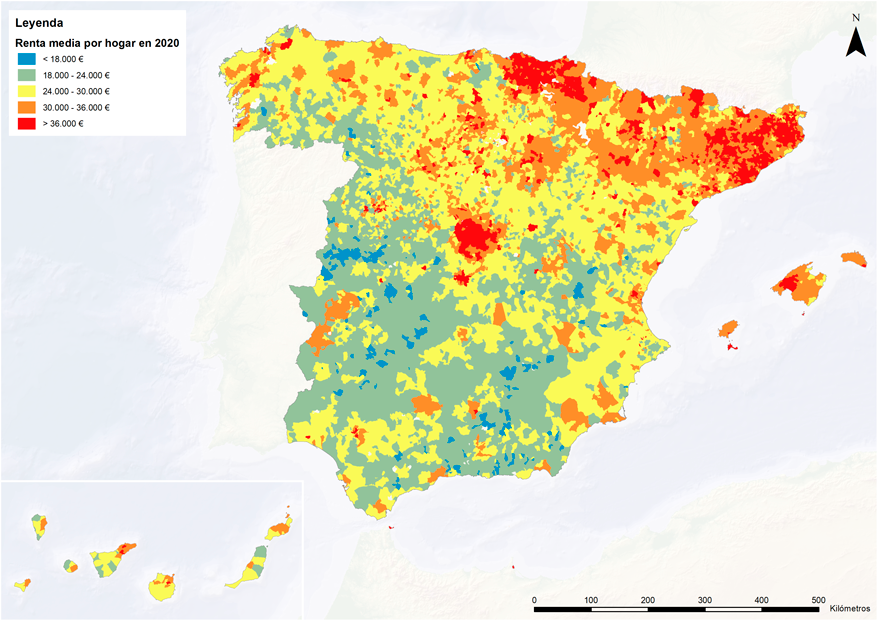

La propuesta de una fiscalidad diferenciada para estas áreas puede ayudar, ya ha funcionado para concentrar las rentas más altas y la actividad económica en torno a la capital. Pero en todo caso enfrentaría grandes retos. Por un lado, habría que delimitar perfectamente las zonas concretas a las que afectaría, evitando producir efectos frontera con lo urbano y una excesiva externalidad de movilidad netamente pendular no deseada. Por otro lado, requeriría de un enfoque de país más allá de las lógicas autonómicas, donde estas renunciasen a su capacidad para competir a la baja contra unos territorios que no poseen ninguna ventaja. Es decir, homogeneización fiscal entre los territorios urbanos mejor posicionados y un diferencial que beneficiase al territorio rural. Unas condiciones que en el marco competencial actual se antojan muy complicadas, por no decir imposibles.

Por otro lado, el potencial de la inmigración transnacional ya se ha demostrado como una oportunidad en algunas de estas áreas, pero enfrenta evidentes retos de arraigo y convivencia intercultural que hacen indispensable el desarrollo de políticas públicas que fomenten el cosmopolitismo rural y construyan comunidades acogedoras. Además, la inminente emergencia de las necesidades que enfrentarán nuestros sistemas de bienestar invita a este enfoque.

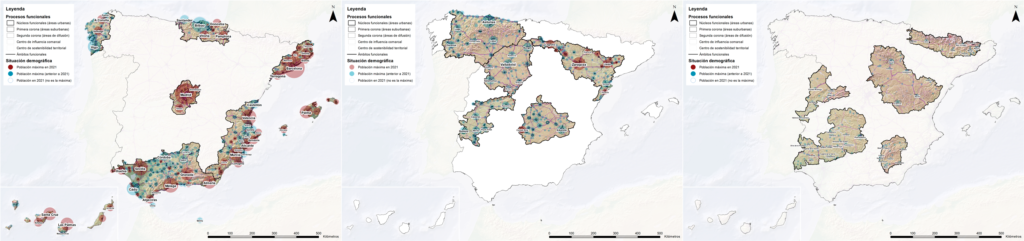

Según el continuum que forma el gradiente de urbanización delimitado en la Península Ibérica, entre un 93% y un 74% del territorio, en el que residen entre el 6,2% y el 24,9% de la población peninsular se ven afectados en menor o mayor medida por la ruralidad, más allá de su posible anclaje funcional a los procesos urbanos y de la expansión en ellos de lógicas de urbanización. Para abordar políticas correctoras sobre tan vasto territorio es necesario articular sobre él una visión jerarquizada, que focalice las acciones encaminadas a corregir sus déficits sobre centralidades concretas del comercio y los servicios. Estas han de ser la ubicación preferente de nuevas oportunidades de empleo, que diversifiquen la actividad y superen el sesgo agrario. Las centralidades rurales, si bien presentan un escaso peso en la demografía peninsular, suponen nodos fundamentales en la vertebración del territorio, con un papel fundamental en la interconexión entre sus distintas regiones urbanas. En ellas, tampoco han de olvidarse las siempre aplazadas políticas de formación de recursos humanos, acordes a las especificidades del mundo rural. Las políticas difusas que solo persigan irradiar una mayor equidad sobre el territorio, en términos simples de conectividad y acceso a servicios públicos, equipamientos e infraestructuras de telecomunicación, aunque siempre necesarias y constantemente arrastrando déficits, se han mostrado hasta ahora insuficientes y continuarán siéndolo más allá de los cortos plazos. La demografía peninsular ya evidencia una acusada disminución de sus recursos humanos disponibles. No es tiempo de tantear y esto debería entenderse más allá de las lógicas partidistas.

Sin embargo, el principal problema que hoy enfrenta el medio rural es la ausencia de actores institucionales específicos, con capacidad, representatividad y legitimidad para articular sus demandas (algo que se está aprovechando políticamente). Este se muestra como el principal obstáculo para solicitar medidas que detengan su declive demográfico y puedan contener la pérdida de servicios y equipamientos, que son en última instancia, las bases para el desarrollo de las oportunidades vitales que ofrecer a sus habitantes, actuales y futuros. La generación de estos actores desde lo institucional debería ser una prioridad si queremos abordar los problemas específicos de la despoblación y la desigualdad espacial. Sin embargo, tanto la centralización del poder territorial por parte de las CCAA como el localismo municipal y su excesivo celo por intereses supuestamente locales, que ven amenazada una autonomía meramente nominal, son los principales frenos a las iniciativas para paliar este déficit representativo de unos territorios que verdaderamente padecen una brecha social y un desagravio institucional.

Las estructuras preexistentes deben ser la base de cualquier solución. En este sentido, las centralidades rurales deben tener un rol fundamental a la hora de buscar nuevas oportunidades en el medio rural y, a través de ellas, escapar definitivamente del sesgo agrícola productivista que ha guiado las políticas rurales hasta ahora.

Ante ello es necesario un apoyo público reforzado, exento de populismos que traten de sacar rédito político al fundado malestar rural, pero también un cambio de paradigma interno en la gestión del territorio que ponga en valor la fundamental misión de sus habitantes en la salvaguarda de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural. Para ello habría que evitar tres mantras principales: el inmovilismo que conlleva contemplar los procesos como inevitables, el victimismo, la escasa receptividad a la innovación, las lógicas del productivismo y el sesgo agrario. En este sentido, ya se han enunciado algunos factores que podrían conllevan nuevas oportunidades de especialización diferenciada: un mayor enfoque en la calidad del producto, la digitalización, la generación de nodos de reindustrialización verde que superen el papel de este territorio como fuente de extracción energética, poner en valor su contribución a la investigación en la lucha y mitigación del cambio climático mediante la construcción de nuevas infraestructuras verdes y azules como base de territorios sostenibles y de calidad…