El objetivo principal de este informe fue el análisis de la desigualdad socioespacial en el territorio español, evidenciando la afección de estas fracturas sobre la calidad de vida de los ciudadanos, así como, sobre el diferencial acceso a oportunidades vitales que acarrean.

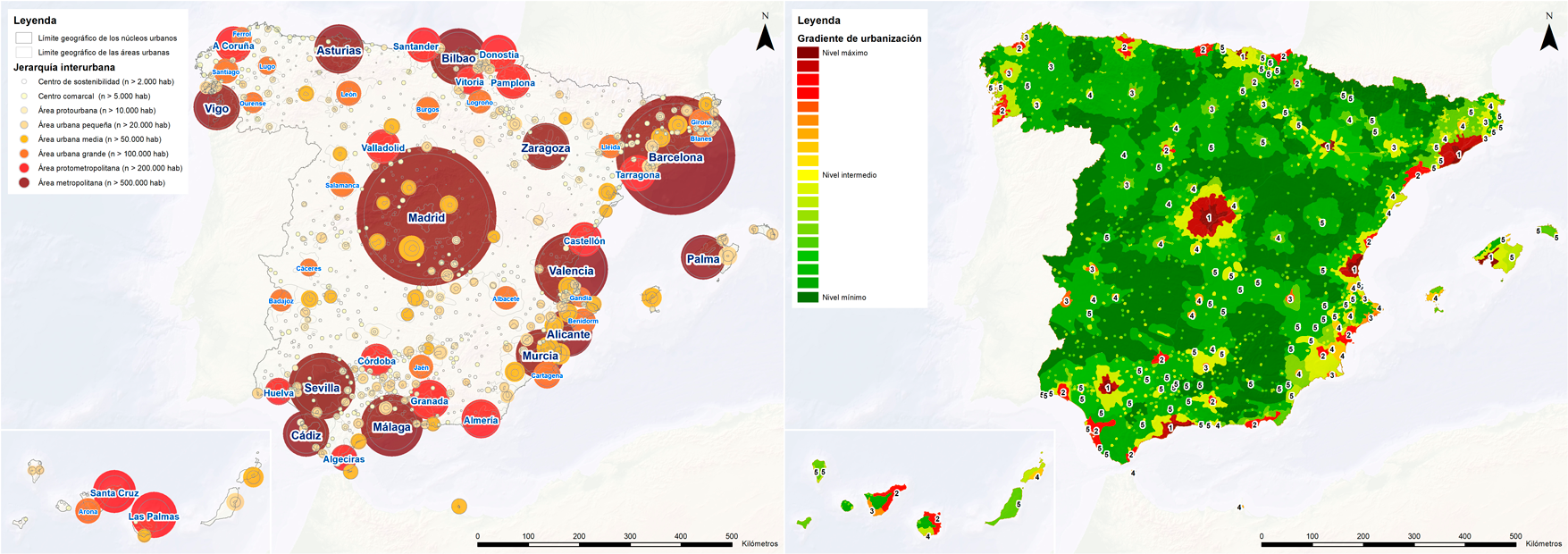

Las profundas transformaciones multiescalares que han conllevado la emergencia de las redes, las lógicas de los flujos y los nuevos fenómenos de la era de la globalización se ven difuminadas en su abordaje analítico y operativo por un marco administrativo apriorístico que se desarrolló con anterioridad. Para visibilizarlas correctamente es necesario enunciar y delimitar las esencias constitutivas de lo urbano y los procesos contextuales que enfrenta cada territorio. Solo con ello se logrará escapar de unas tipologías de asentamientos puramente nominales, basadas en límites jurisdiccionales autorreferenciales. En este sentido, se ha partido de tres conjeturas multiescalares: el aumento de las desigualdades en el interior de los territorios urbanos, la complejización de la vieja dicotomía urbano-rural y la profundización de los desequilibrios regionales, entre los que continúa el mantenimiento de las lógicas del éxodo emigratorio y el enquistamiento de las desventajas comparativas que desencadenaron los ciclos históricos de larga duración.

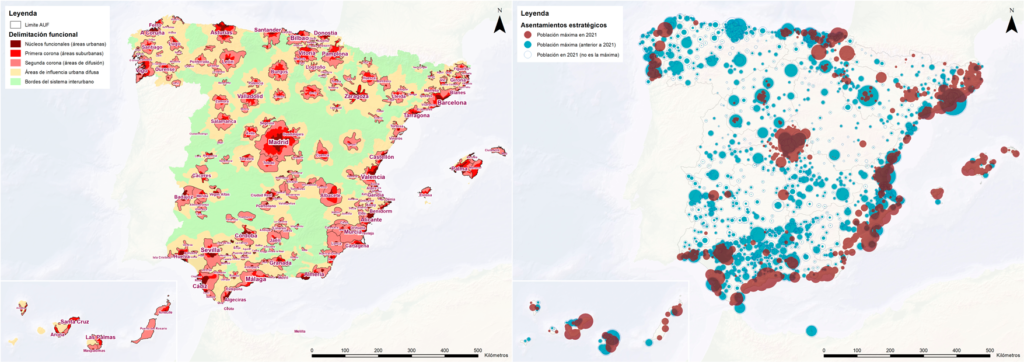

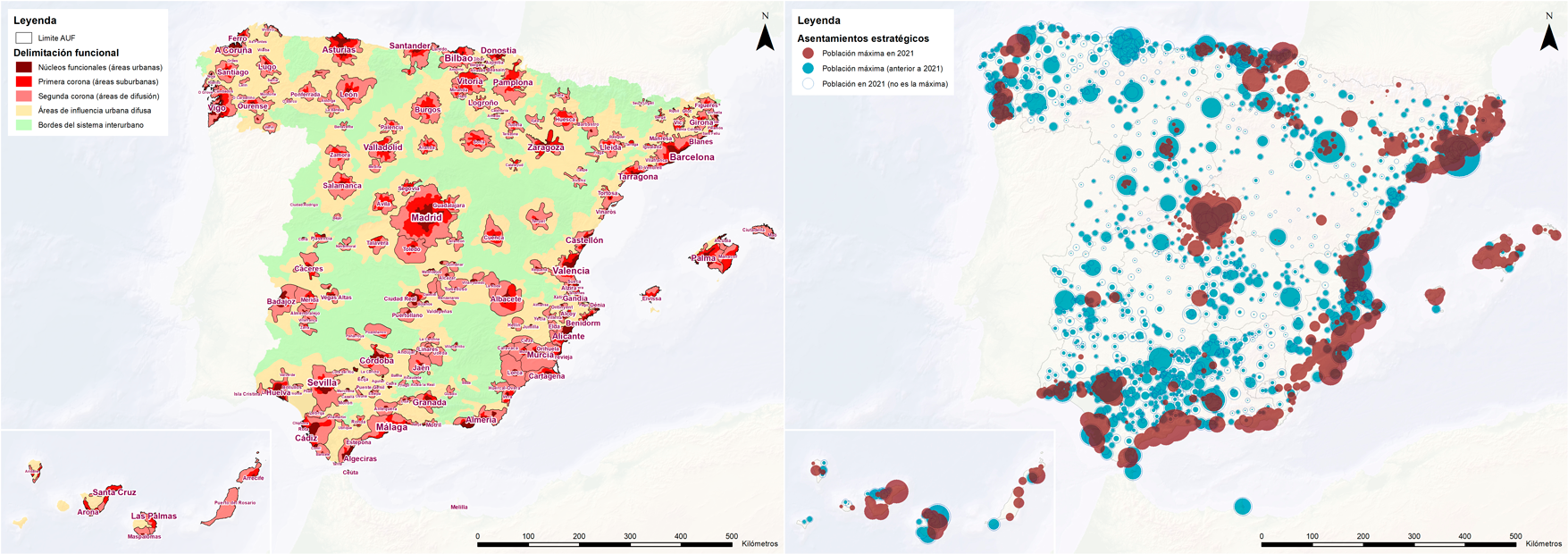

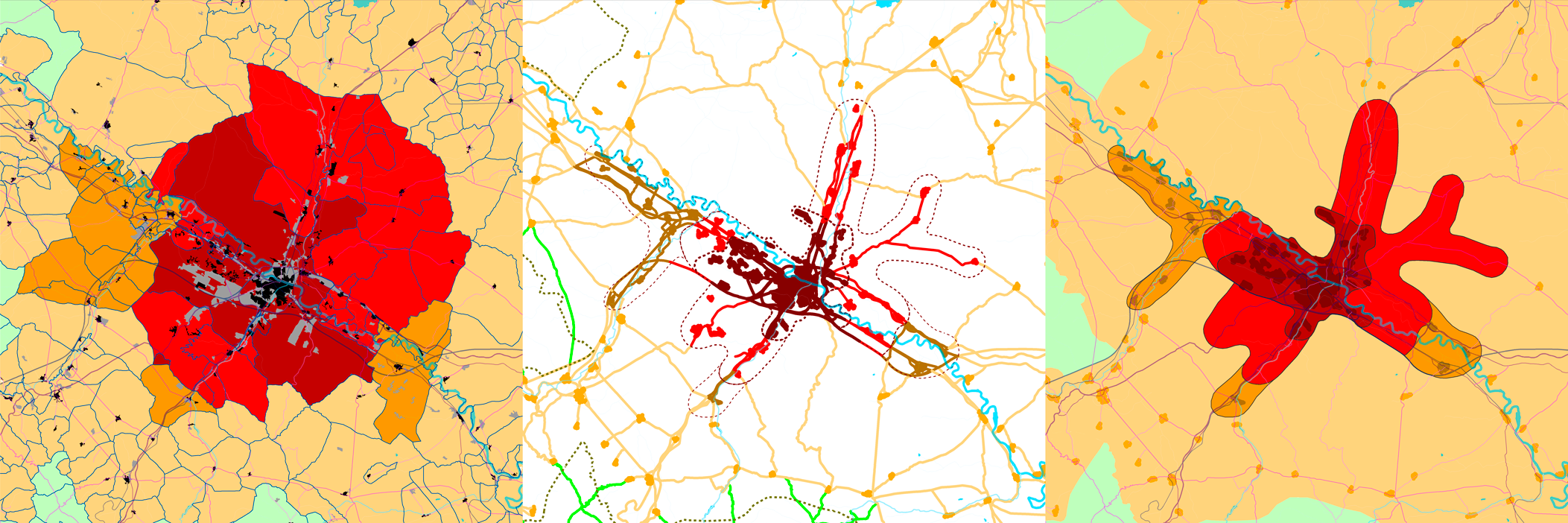

El desacoplamiento escalar entre la realidad urbana-territorial y su gobernanza será claramente evidenciado mediante un procedimiento metodológico para la delimitación de áreas urbanas funcionales y comarcas biofuncionales. La independencia con respecto a las delimitaciones administrativas apriorísticas es su mayor virtud analítica, pues permite hacer comparativas más allá de las diversas especificidades que han configurado los límites jurisdiccionales.

En este contexto, el valor predictivo de las fracturas urbanas sobre la desigualdad de oportunidades no ha dejado de aumentar en todo el periodo analizado. Los logros reproductivos, educativos, laborales y económicos se explican cada vez más en función de la segregación residencial.

En paralelo, las brechas regionales muestran una pérdida constante de su valor explicativo sobre las disparidades de acceso que enfrenta la población española, aunque aún son determinantes para entender la desigualdad. La convergencia observada se explica principalmente por el vaciamiento demográfico de los territorios rurales y las regiones urbanas más desfavorecidas. Estos se producen a través de unos movimientos migratorios que agudizan las desigualdades internas, tanto en las regiones de salida (sustrayéndolas de su potencial policéntrico) como en los territorios metropolitanos de destino. El recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales. La etapa actual de la transición demográfica ha evitado en parte que sus repercusiones sean directamente asumidas en el corto plazo (debido al incremento de la esperanza de vida). Pero, será a partir de ahora cuando se vean sus efectos reales sobre los territorios más sobreenvejecidos, como consecuencia de un régimen emigratorio prolongado que desplegará todas sus consecuencias en el medio plazo.

Algo parecido se ha observado con respecto a la incidencia del gradiente de urbanización, la forma en que aquí se ha rearticulado la vieja dicotomía urbano-rural en forma de continuum. Sus cambios están relacionados con la densificación de los territorios ‘neorrurales’ en torno a las regiones urbanas más dinámicas, donde la brecha urbano-rural no tiene ningún valor explicativo sobre las desigualdades, y con el constante vaciamiento demográfico de los territorios rurales de las regiones más desfavorecidas, donde el gradiente de urbanización continúa siendo fundamental para explicar la disparidad de rentas, el logro educativo y la empleabilidad. Con todo, sí hay un factor en el que el gradiente de urbanización ha aumentado su valor predictivo entre 2001 y 2011: las oportunidades laborales, especialmente dañadas en el medio rural como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este fin de ciclo cerró un espejismo de oportunidad en el medio rural, que a través de la ‘urbanización del campo’ fue el territorio más dependiente del subsector de la construcción en términos relativos de empleo. El final de ese modelo ha incrementado la percepción de privación relativa en estos territorios (con un correlato de desestabilización política que puede generar importantes derivadas a corto plazo).