Las dinámicas físicas que se han producido durante las últimas décadas en el territorio peninsular guardan una relación cada vez más limitada con su organización administrativa. Podríamos destacar entre ellas los momentos de explosión e implosión en los grandes procesos urbanos y la explosión de las redes de comunicación y transporte, así como, las nuevas posibilidades de accesibilidad que sobre el territorio producen las áreas de hiperconectividad, permitiendo decisiones individuales de localización independientes de la capacidad de control de las entidades administrativas sobre sus territorios, y generando mutaciones en las lógicas de polarización socioespacial, urbana y territorial.

Algunas de las consecuencias de este desacoplamiento escalar, entre la realidad socioespacial construida y las estructuras administrativas, son claras. En el medio rural la ausencia de actores con capacidad, representatividad y legitimidad para articular demandas se muestra como el principal obstáculo para solicitar medidas que detengan su declive demográfico o su incapacidad para contener la pérdida de servicios y equipamientos, que son en última instancia, las bases para el desarrollo de oportunidades vitales que ofrecer a sus habitantes, actuales y futuros.

Las consecuencias que los nuevos procesos producen sobre el hecho urbano y el troceado jurisdiccional del continuo funcional también han sido ampliamente estudiadas. William Alonso decía en 1973 que «la balcanización actual de las áreas metropolitanas en docenas e incluso cientos de gobiernos locales fomenta las estrategias competitivas intermunicipales». Alertando de que «confundir la “corporación local” con la “ciudad real” conduce a nefastas formas de mercantilismo municipal, que ignoran importantes consecuencias para las personas». La falta de esta coincidencia entre la administración municipal y la dimensión real del área urbana (caracterizada por la difusión espacial de un único mercado de ocio, laboral e inmobiliario), conduce a múltiples ineficiencias. Entre ellas, queremos significar cuatro de vital importancia:

- La imposibilidad de una adecuada gestión y reducción del impacto ambiental de la ciudad sobre los ecosistemas circundantes y el control en la generación de emisiones y contaminantes que puedan afectar al sistema Tierra.

- La ausencia de un marco espacial adecuado para la aplicación de políticas públicas de cohesión social y reequilibrio territorial, luchando contra la desigualdad urbana y la segregación residencial, para lo que es fundamental una planificación urbanística coherente e integrada y unas políticas fiscales espacialmente homogéneas a la escala real en que se desarrollan las dinámicas urbanas.

- La falta de coordinación en la recogida, explotación y análisis de información estadística a la escala real de los problemas.

- La inadecuación y falta de correspondencia entre los niveles de representación democrática, y decisión política, y los ámbitos en que realmente operan los agentes económicos y la ciudadanía.

Para analizar el alcance de este desacoplamiento es necesaria una adecuada delimitación de los procesos urbanos, para determinar su escala real y contraponerla a los intentos de adaptación de unos entes administrativos fragmentados. La necesidad de una coordinación interadministrativa para la gestión de los territorios urbanos ha sido reclamada durante las últimas décadas, pero solo se ha puesto en marcha de manera puntual y para aspectos sectoriales, por lo que queremos evaluar el grado de integralidad e institucionalización formal alcanzado por estas prácticas de gobernanza interadministrativa. Creemos que no es la falta de conocimientos la que impide tomar las decisiones necesarias.

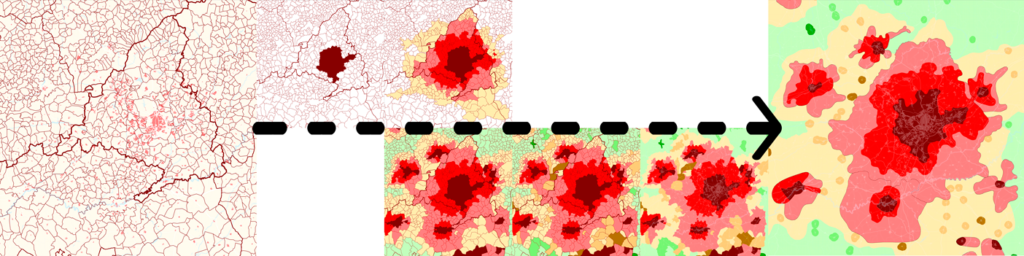

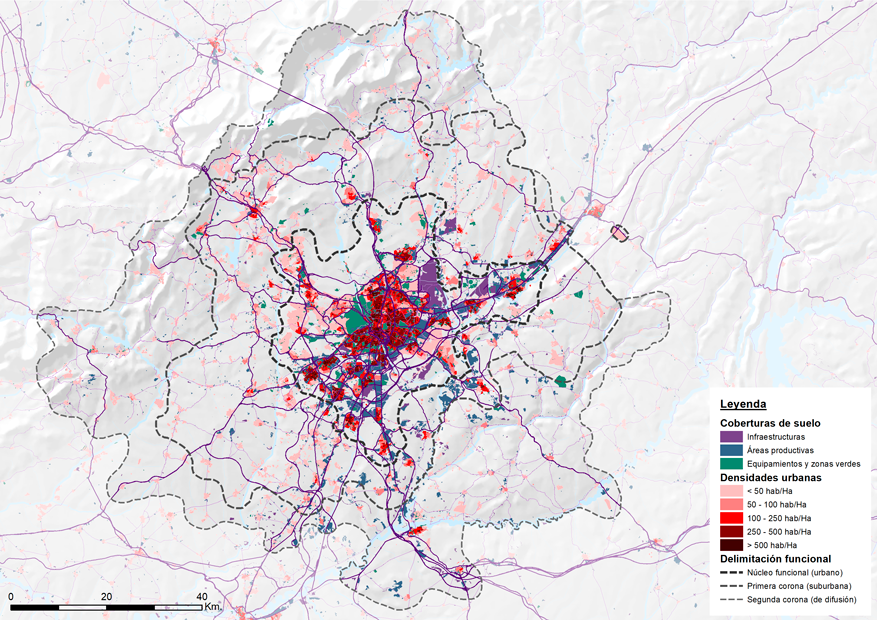

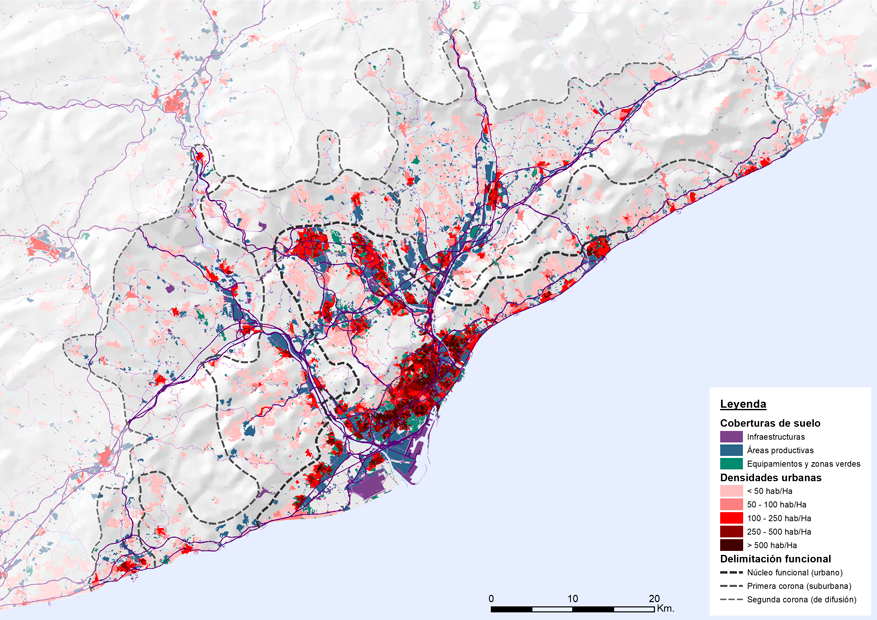

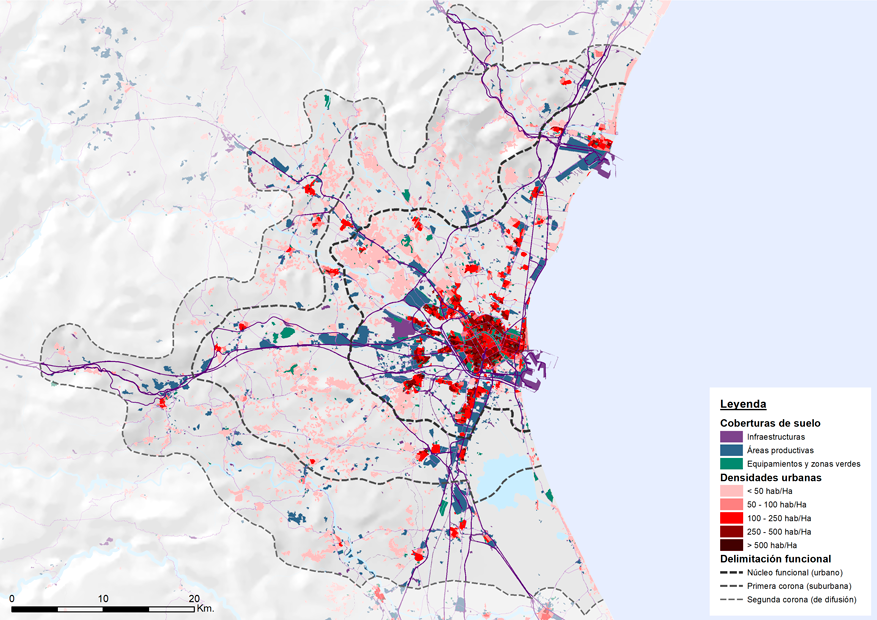

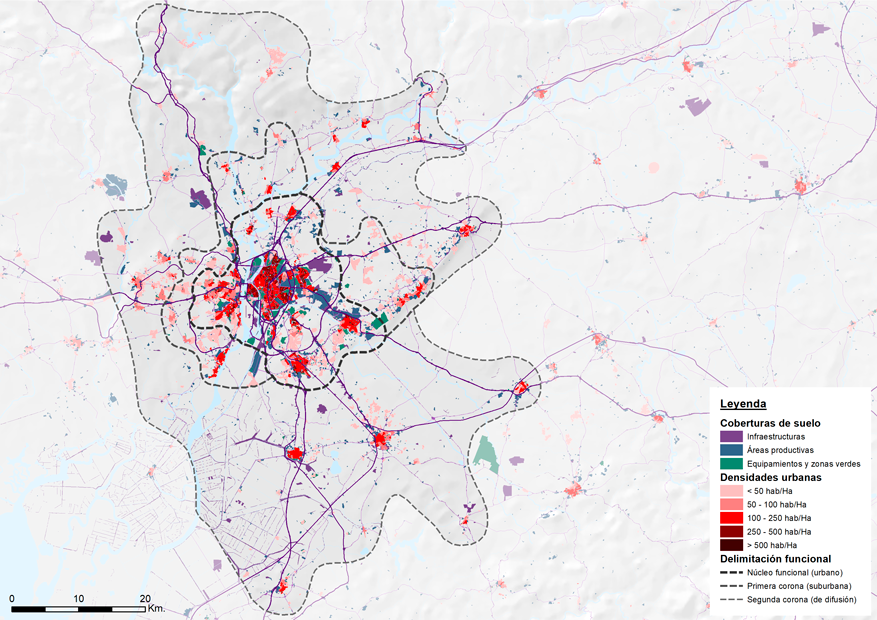

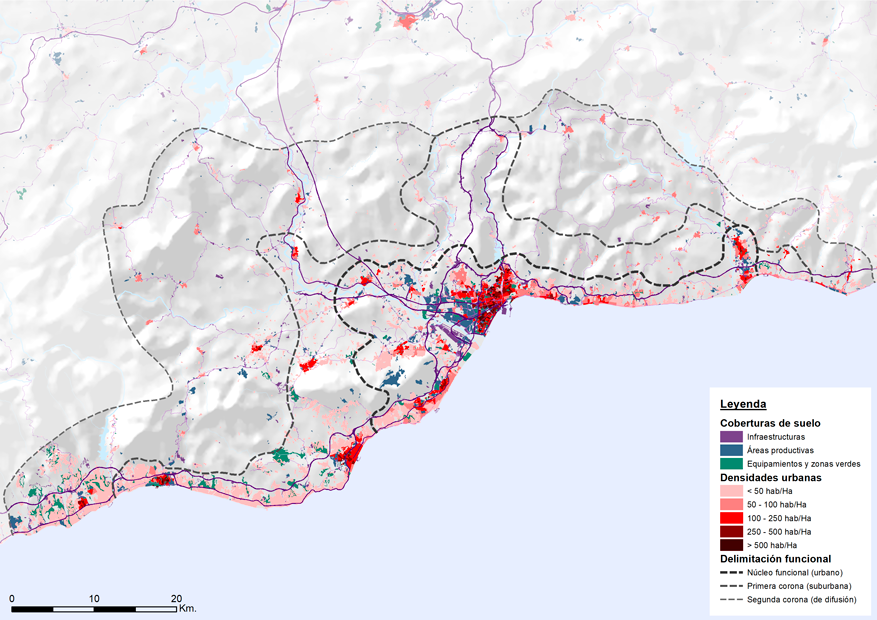

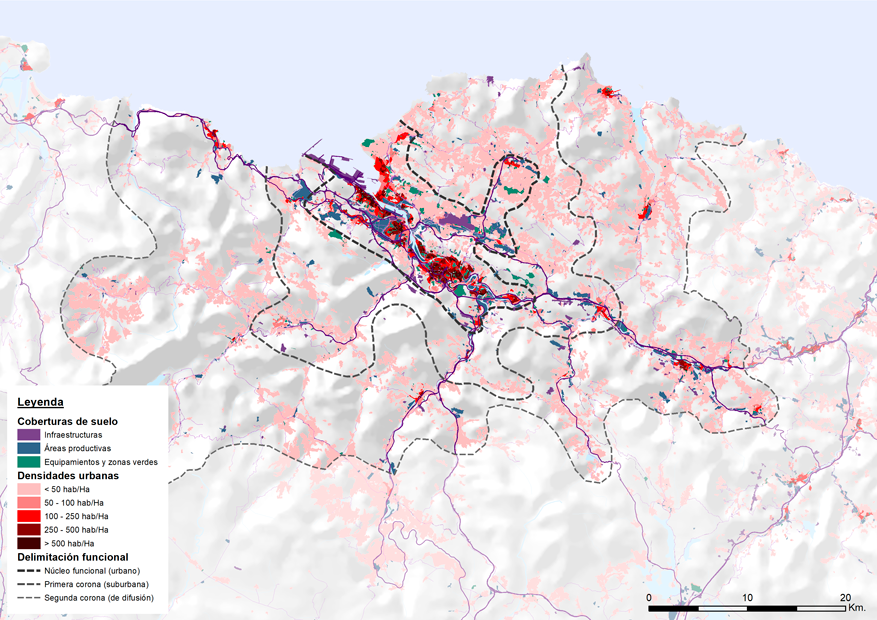

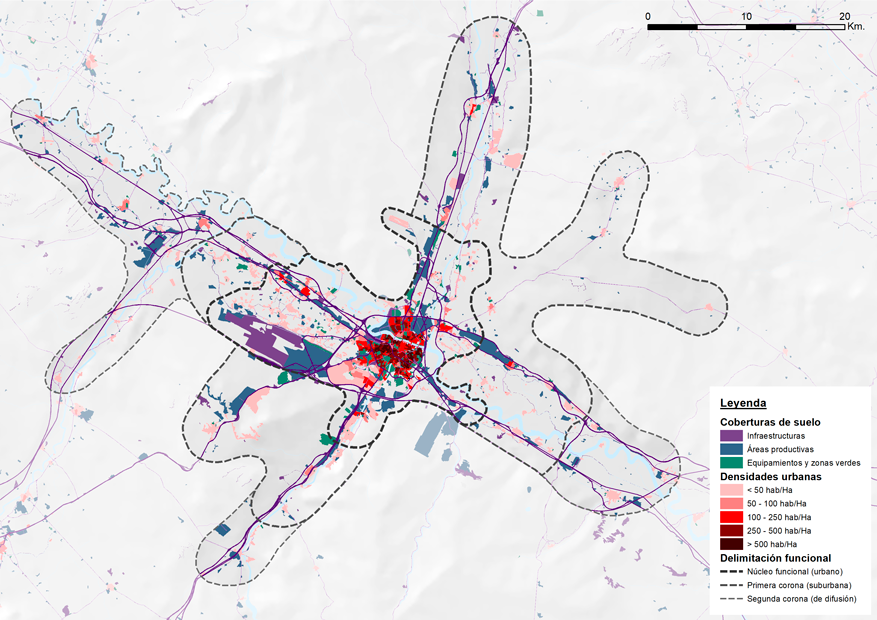

Mantener como unidad de análisis y gestión las actuales divisiones administrativas, conduce necesariamente a todo tipo de errores interpretativos con consecuencias en la determinación de las políticas públicas. En la actualidad, la configuración física y funcional del territorio urbano ha desbordado los límites administrativos tradicionales, para dar lugar a nuevas estructuras que aún es preciso identificar y analizar. Para generar un marco de análisis de lo urbano, el área urbana funcional, que supere las delimitaciones administrativas utilizamos el concepto de gradiente, ya que “la ausencia de frontera determina que el ecosistema urbano tan solo pueda ser definido en función de un gradiente de urbanización, intensidad de la edificación, extensión e influjo de las infraestructuras, actividad y estructura económica, movilidad, articulación del medio, así como de impacto ecológico”.

La necesidad de mejorar la calidad del hábitat en los nodos de nuestro sistema urbano es más apremiante hoy que nunca. La actual situación en la gobernanza de las mayores áreas urbanas enfrenta tres desafíos principales.

- Primero, la escala de los procesos que las constituyen y el ámbito territorial de sus dinámicas socioeconómicas no es coincidente con los límites jurisdiccionales de las administraciones públicas en ellas implicadas. Los procesos de urbanización, los flujos de intercambio y el gradiente de actividad se han intensificado durante las últimas décadas y los agentes públicos involucrados en su gestión muestran claros signos de incapacidad para cuantificarlos y evaluarlos por sí solos, a fin de planificar e implementar políticas territoriales. El primer paso para paliarlo debería ser aceptar la interdependencia y complejidad de estos procesos y la necesidad de corresponsabilidad en su gestión.

- Segundo, la necesidad de generar políticas de promoción de sostenibilidad ambiental más allá de lo paliativo. Los episodios actuales de contaminación del aire son generados por un modelo de movilidad protagonizado por el automóvil privado. Mientras no existan alternativas limpias y temporalmente aceptables en términos racionales, no se realizarán cambios estructurales para aliviarla. Para ello la coordinación interadministrativa es fundamental.

- Tercero, el crecimiento de la desigualdad urbana y su reflejo en la segregación espacial que explicitan múltiples informes. Estos síntomas de fortalecimiento de las fracturas socioespaciales constituyen el mejor diagnóstico de la incapacidad de las políticas de redistribución, cohesión social y reequilibrio territorial para atajar la problemática de una brecha social creciente que puede poner en jaque nuestros valores democráticos de convivencia. A ello se une un nuevo desafío: especialmente las rentas más altas, pero también las rentas más bajas, en el territorio de las grandes áreas metropolitanas se concentran de forma segregada en determinados municipios específicamente ricos o particularmente pobres. Debido a ello, sin la existencia de entidades administrativas que gestionen de manera integral el territorio urbano será imposible llevar a cabo políticas de reequilibrio territorial.

El ajuste entre la escala competencial de las administraciones públicas y el ámbito real en que operan los agentes económicos y la ciudadanía continúa ampliando su brecha, a pesar de que llevemos décadas hablando ello. El sistema de planificación, gestión y gobernanza integral de las áreas urbanas, que funcionan como mercados inmobiliarios y laborales diferenciados e internamente coherentes, debe implementarse de manera más activa. Tanto las estrategias para amortiguar el impacto ambiental de la actividad humana sobre el medio circundante como el uso de servicios de los ecosistemas en su mitigación interna deben implementarse en la escala real en que se producen los procesos urbanos si con ello queremos abordar el problema y la necesidad de generar una bioeconomía urbana circular. Además, estas entidades funcionales también deberían ser las primeras jurisdicciones administrativas objetivas y competentes para llevar a cabo estrategias de cohesión social y reequilibrio territorial, así como, políticas redistributivas espacialmente homogéneas.

Tras la crisis de la COVID-19. Se habla de la ciudad Post-COVID, como una ciudad reducida a los barrios de la “ciudad de los 15 minutos”, sin tener en cuenta la realidad de las áreas urbanas funcionales, con sus estructuras de flujos económicos y materiales que se tendrán que articular en el espacio doméstico de la ciudad de proximidad doméstica. No solo es difícil transformar el espacio urbano de lo cotidiano, incluyendo la satisfacción de las necesidades en un ámbito de proximidad peatonal, es necesario mantener las funcionalidades económicas y productivas. Un modelo que reduzca la movilidad laboral tendrá unas repercusiones a medio y largo plazo sobre la realidad funcional de las áreas urbanas que hemos desvelado en esta comunicación.